“湘江之眼”

時間:2025-01-16 10:34:05

“新技術正在不斷打破傳統建筑的邊界,推動建筑生產的變革,最終也將形成新的空間共識——未來的建筑不一定是‘凝固’的音樂,也可以是活動的場景。” line+建筑事務所聯合創始人、主持建筑師朱培棟率領團隊,攜手大界智造,研發并落地國內首個整體可動的動態建筑——長沙“湘江之眼”。該項目以多學科整合、適應性動態變化的嘗試,探索了新技術對建筑邊界的拓展,也為未來的多元空間使用場景提供了新的可能。

line+建筑事務所聯合創始人、主持建筑師朱培棟率領團隊,攜手大界智造,研發并落地國內首個整體可動的動態建筑——長沙“湘江之眼”。該項目以多學科整合、適應性動態變化的嘗試,探索了新技術對建筑邊界的拓展,也為未來的多元空間使用場景提供了新的可能。

01

01

響應場地條件,探索技術邊界

——空間生產方式的新嘗試

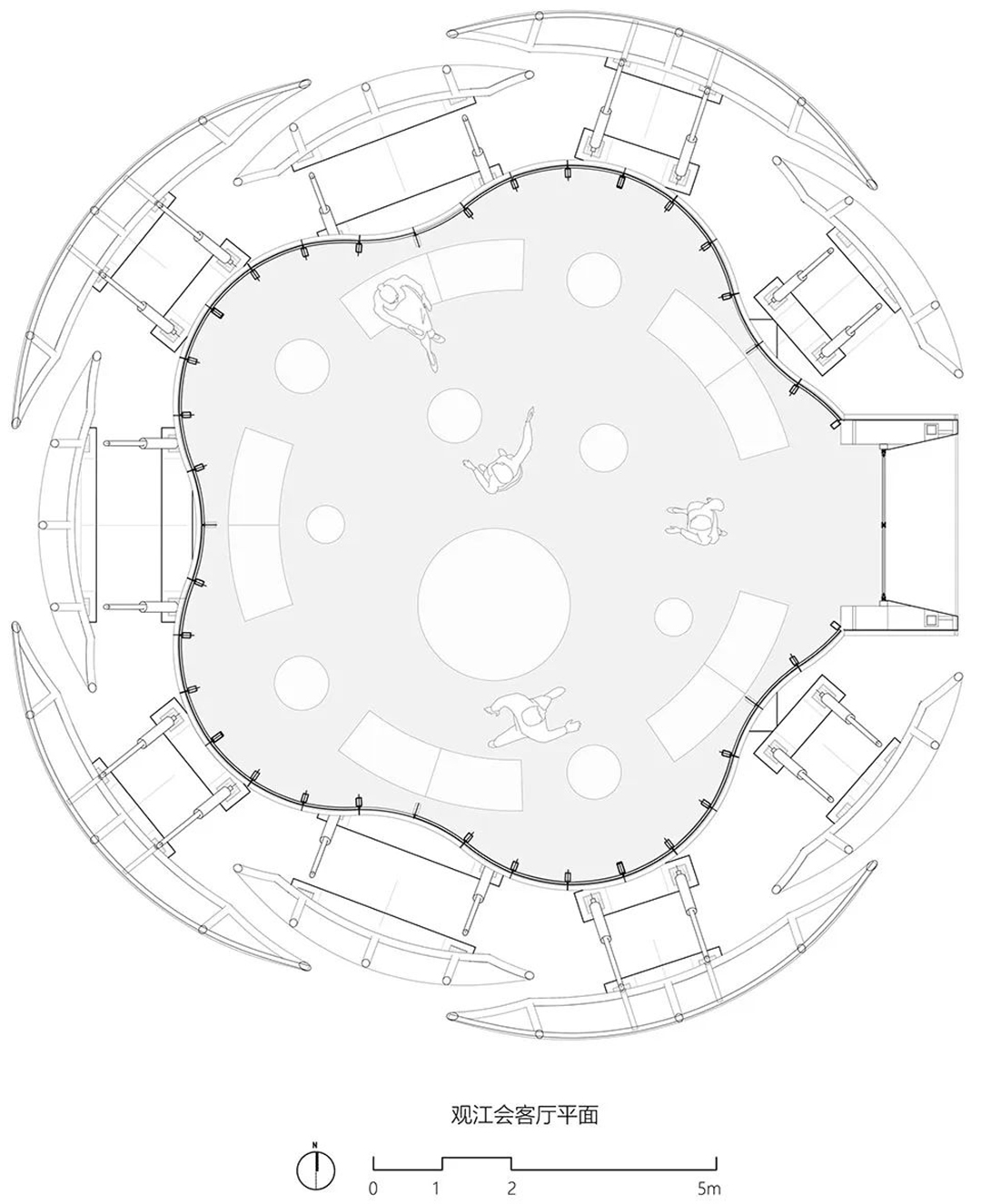

“湘江之眼”位于長沙湘江畔,作為城市會客廳,兼具城市觀景和區域地標的雙重屬性。由于場地受到沿江岸植被遮擋等限制,需達到足夠高度以滿足觀景和地標兩大訴求。但若一味抬高,也存在遮擋周圍建筑視線,損害江景社區商業價值的問題。另一方面,內部空間需適應業主對不同場合下的場景切換,對私密性與開放性有多變的特定要求。一系列看似相互矛盾的限定條件,在梳理之后的破題切口,均指向了動態可變的場景訴求。

時代變遷使空間用途不確定性增加,“環境 - 需求 - 空間 - 技術” 單向路徑被突破,動態建筑或成突破口。本項目提煉內外訴求,以空間標高動態調整與表皮透明性、私密性變化為目標,借主體空間升降與外表皮開合手段,靈活應對周邊環境與空間需求,實現建筑結構、景觀界面與空間體驗的多維度融合。

近年來,新技術在諸多行業均引發了變革性進展,但在建筑領域仍少有突破,部分已有的嘗試仍局限于建筑幕墻外表皮的局部可變或開啟,亦或是專注于室內局部空間墻體或設施的延展與變化。然而我們相信,伴隨技術的革新與設計的探索,未來的建筑將不再僅僅是靜態的展示,而是能夠成為主動響應環境變化、滿足人類多樣化需求的動態有機空間。

02

02

綻放姿態

——動態可變的空間形式

▼此動態效果為加速模式,單次升/降時間約為35秒

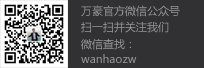

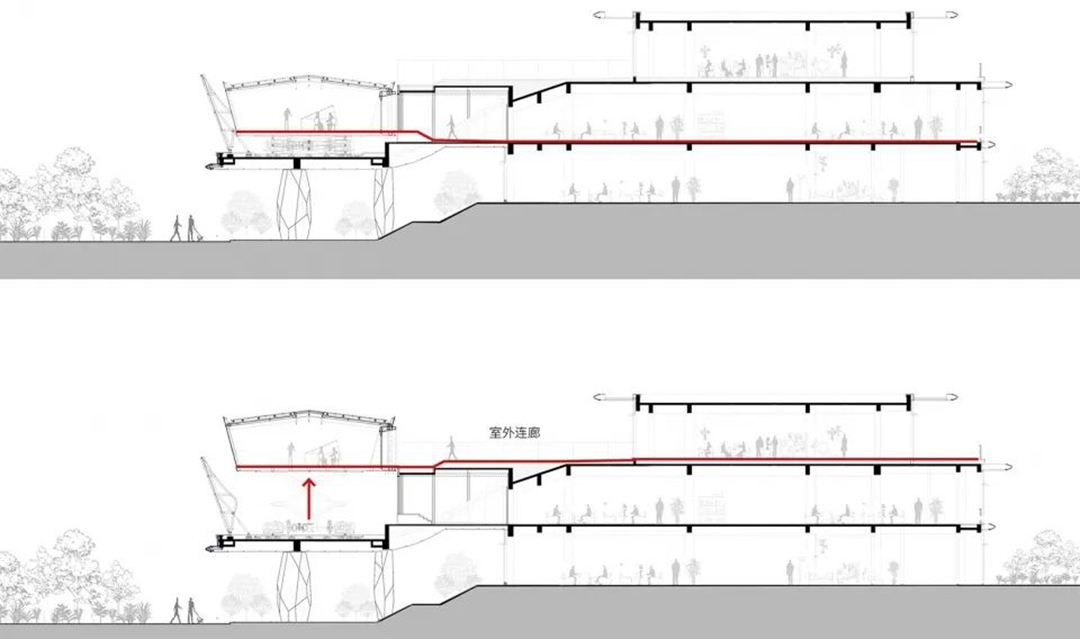

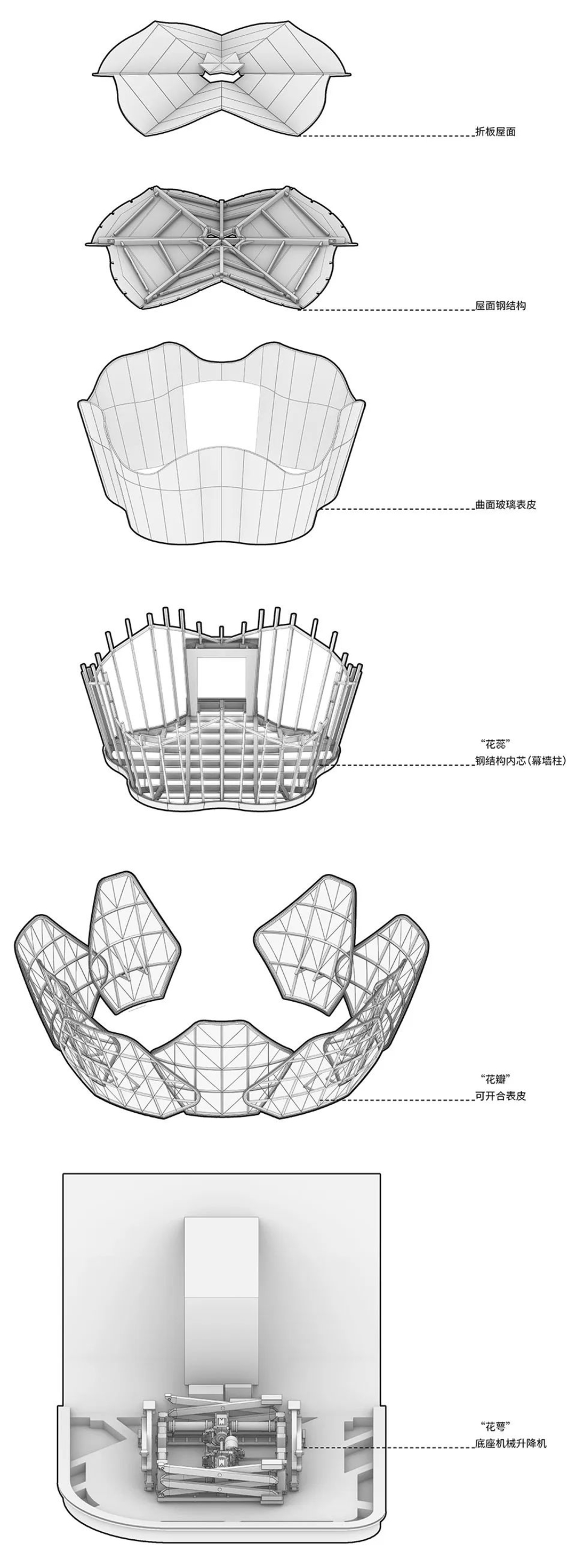

建筑的整體概念,即通過主體空間的升降分別對應觀景/會談兩種活動和展示/隱匿兩種建筑形態。在單體層面,它是集成型的可響應系統,通過工業裝置的設計思路,我們首先確認了建筑整體將由主體空間和可動機械裝置構成,并根據垂直方向上位移來改變主體空間與東側建筑不同樓層的連接關系,完成兩種流線的切換。

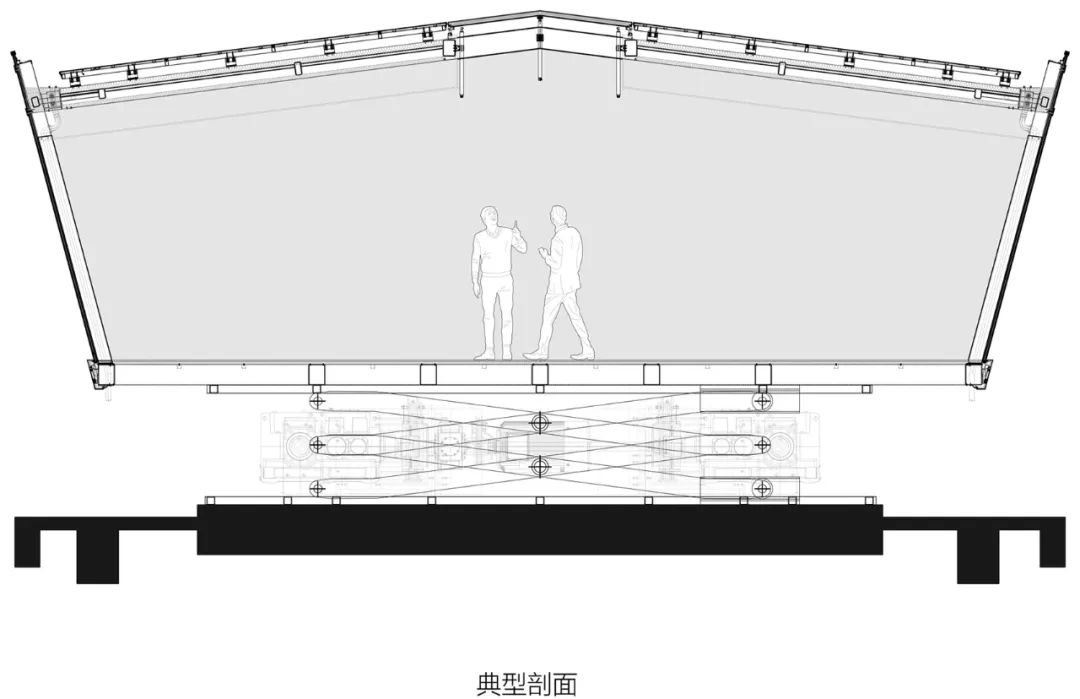

▼剖面

▼從閉合到綻放升起的狀態

在“開放展示”與“收攏閉合”兩個動態指令下——觀光廳從廊道向上抬升至屋面層,可開合表皮向外展開,室內形成直面湘江的通透觀景視野;反之,可開合表皮隨觀光廳的下降而收攏形成私密空間。整體形如花朵綻放的動態過程,“湘江之眼”的空間形式也由此初具雛形。

▼動態展開示意圖

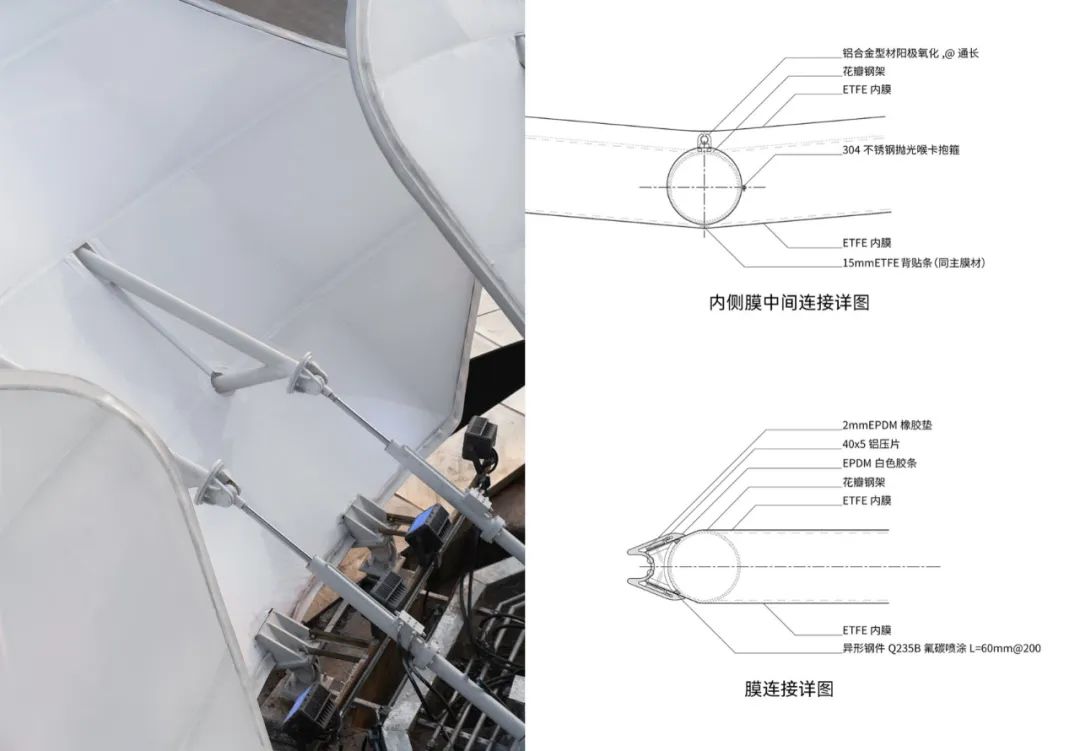

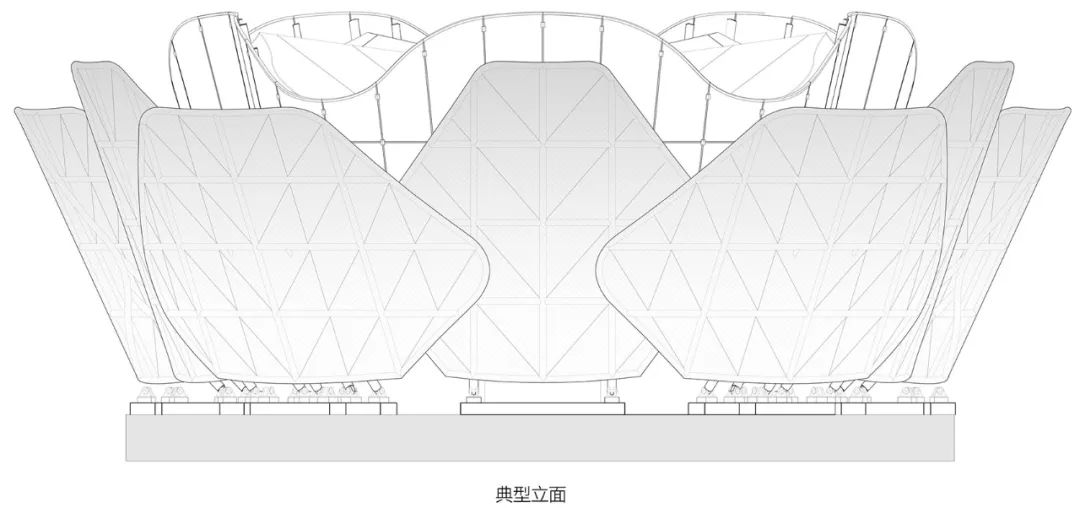

在形態深化階段,我們希望在模塊化設計與標準化組件的建筑裝置化路徑中尋求具有普遍辨識度的形態意象,以此加強與城市公眾的共鳴與互動。可開合外表皮在可操作范圍內劃分為九塊,并根據“花瓣”重合度、開合角度計算優化得出外層四片(7m*5m)+內層五片(6m*6m)的組合方式,并修飾為倒圓角六邊形,,以低透明度ETFE膜作為主材。

03

技術復合

——載荷系統和機械技術

復雜的載荷系統與可靠的機械技術確保了建筑的穩定性和動態效果。

開合表皮系統中的每片花瓣通過雙曲造型鋼架連接底部液壓桿,錯層穿插的布置形式實現有序開合。表皮的動態效果由智能聯動的“電機+減速器+大回轉盤”系統實現,在不同的使用場景下,通過角度和速度的程序設定,可實現花瓣不同層次的開放狀態,從而切換建筑的使用場景,并動態回應周邊在建的辦公和居住單元的觀景價值需求,避免長時間遮擋其視覺通廊。

▼連接節點

04

交互智造

——交互式的數字設計和智能建造

在“湘江之眼”的實踐中,多學科的知識交互,使傳統建造“需求-設計-圖紙-施工”的單向路徑轉化為一種螺旋前進的交互式工作方式。

在設計深化與生產建造階段,line+與大界智造通力合作,實現全流程數字化設計優化、智能工廠構件生產、裝配式建造安裝,使項目從設計到落地的全生命周期均高效精準可控。

結語

“建筑是凝固的音樂”,建筑傳統的建造方式和支撐結構決定了其靜態屬性。“湘江之眼”以工業裝置的設計與建造路徑打造全新的體驗型城市公共空間,在數字化模型、仿真技術、智能建造等新技術支撐下,嘗試突破傳統建筑的維度限制,為整體性的動態建筑創造了可行性樣本——空間不再是凝固的,它也可以是流動而變化的。

▼ “花蕊”觀光廳平面

▼“花蕊”觀光廳立面

▼“花蕊”觀光廳剖面

本文轉載自公眾號:淺米科技QM-ETFE

上一篇:備受青睞的鋼膜結構建筑

下一篇: 鋼膜結構商業天幕

膜結構體育設施

膜結構體育設施 膜結構交通設施

膜結構交通設施 膜結構景觀設施

膜結構景觀設施 膜結構工業設施

膜結構工業設施 內膜吊頂設施

內膜吊頂設施 膜結構商業設施

膜結構商業設施